2021年8月4日,牛津大学阿什莫尔美术馆国际研讨会在Zoom线上举行。本次学术会议为“吴冠中(1919-2010)”专题研究,与阿什莫尔美术馆正在举办的WU GUANZHONG (1919-2010)展览同步举行。来自牛津大学阿什莫林博物馆、香港艺术馆、新加坡国家美术馆、北京清华大学的学者、教授,共襄吴冠中艺术研讨会。它以国际视野审视中国艺术及艺术家,并让西方学者和观众更多更深入理解中国艺术的审美特点与价值。

寻美的苦行者吴冠中

The Ascetic Man of Seeking Beauty

Wu Guanzhong

刘巨德

Liu Jude

吴冠中研究中心主任、九游网页版登录入口,九游(中国)教授

Dean of Wu Guanzhong Research Center

Professor of School of Arts, Tsinghua University

刘巨德教授在牛津大学阿什莫尔美术馆国际研讨会线上发言

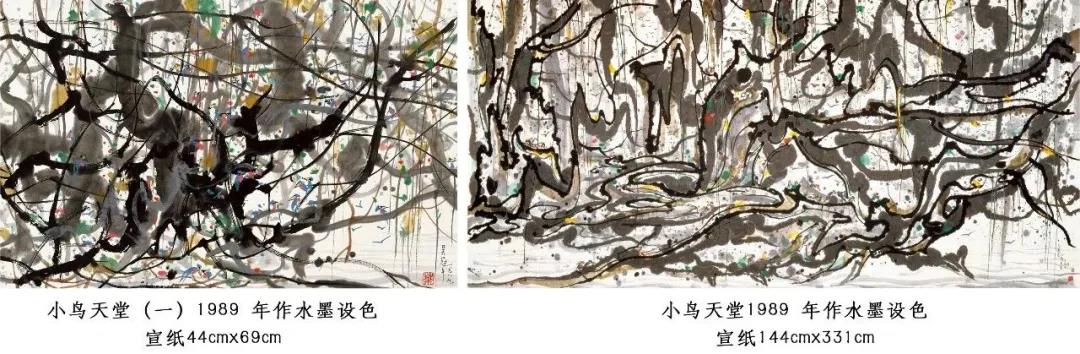

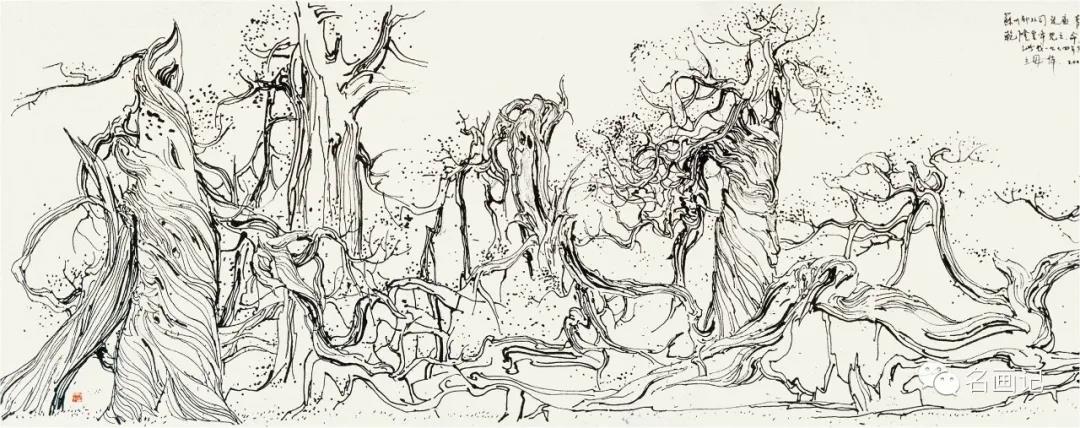

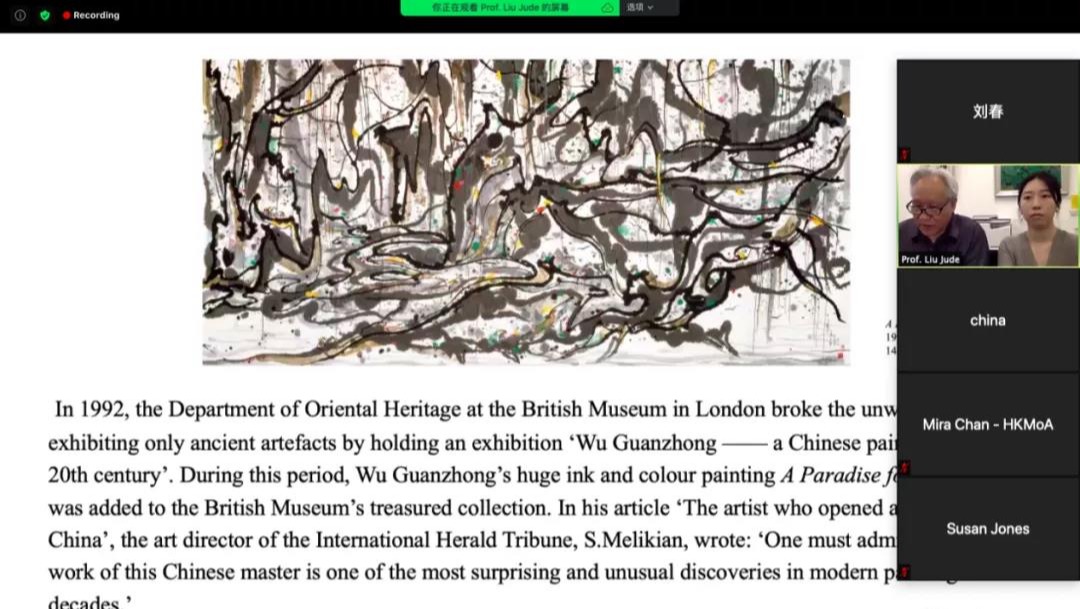

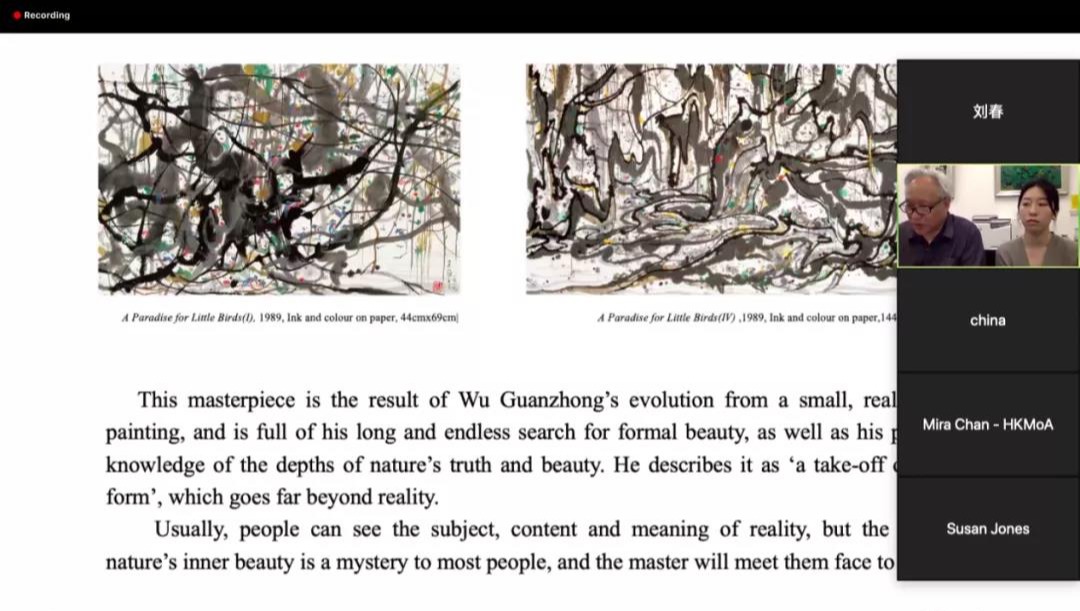

小鸟天堂 1989年作 水墨设色 宣纸 144cmx331cm

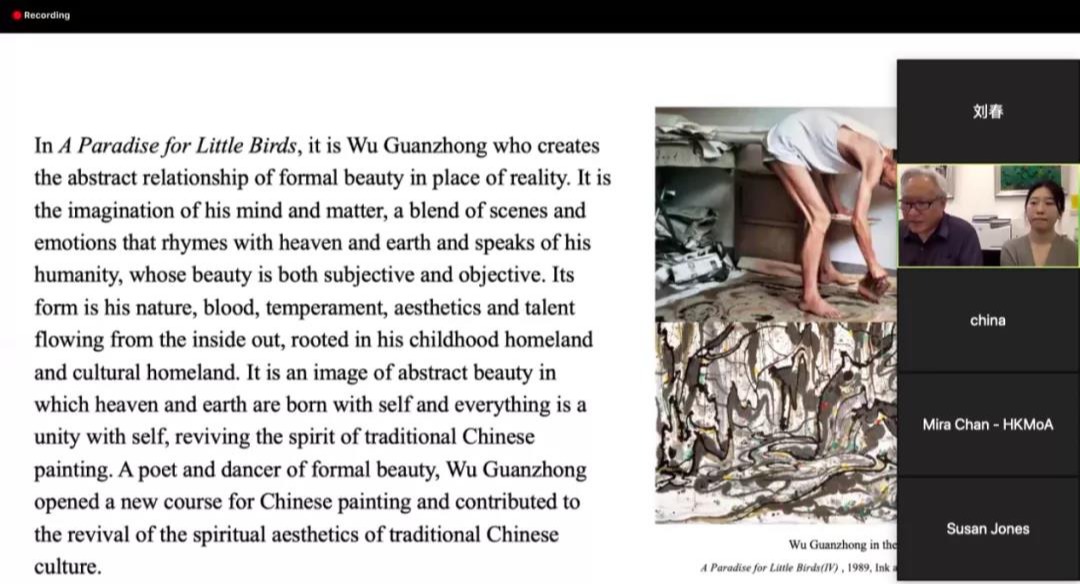

1992年,伦敦大英博物馆东方文物部打破了只展古代文物的不成文规矩,举办了“吴冠中 —— 一位20世纪的中国画家”的画展。期间,吴冠中的巨幅彩墨《小鸟天堂》被大英博物馆珍重收藏。“国际先锋论坛报”的艺术主管梅利柯恩在《开辟通往中国新航道的艺术家》一文中写道:“人们必须承认,这位中国大师的作品是数十年来现代画坛上最令人惊喜的不寻常的发现。”

大家看,这幅巨作是吴冠中由一幅写实的小水墨演化而来,饱含着他长期无尽地探索形式美的苦心,更有他对自然深处真与美不为人知的深刻认识。他说这是“视觉形式的起飞”,大大地超越了现实。

通常人们对现实的题材、内容、意义,都能看得见,但对自然内在美的形式,大多数人是个谜,而大师会与其照面。

一、美为何?

美,人类之谜。

科学家说:“美哉!真理之源。”

艺术家说:“找到美因为你遇见了真。“真,也即是美。”

哲学家说:“美是自由的形式。”“美是作为无蔽的真理的一种现身的方式。”

诗人说:“任何美都包含某种永恒的东西和某种过渡的东西,即绝对的东西和特殊的东西。”

古人言:“美,善也。”

吴冠中说:“美是靠形式的”“形式美的核心是抽象美”“艺术的价值在于美”。

美,人类文明的灵魂,发现美才能找到真。美犹如真理的光芒,不可能直接接近,却指示着真理的大方向。

发现美、信仰美是人类的觉醒。

美,在科学家、艺术家、哲学家、诗人心里,都远不止于现象界,她处在自然和人性最深处,存在于无物、无我、无功利,超现实的心物感应里,存在于每一个人慈善的内直觉的心境中,存在于自然万物内在和谐的抽象共性间。

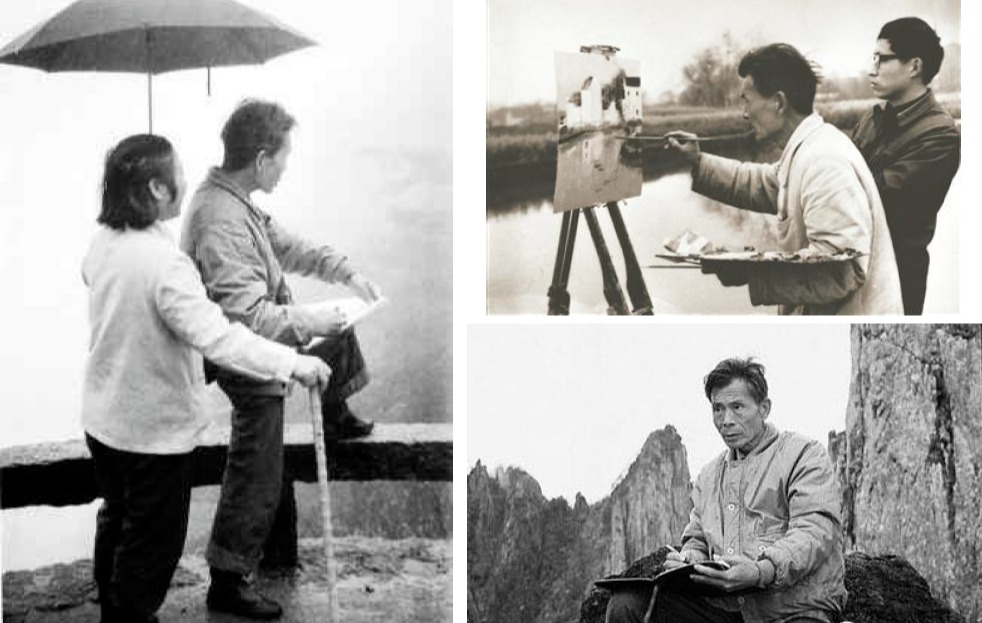

作画中的吴冠中 1986年

《小鸟天堂》是吴冠中创造了形式美的抽象关系,代替了现实。那是他心物合一的想象,以天地之韵、倾述人性之情的情景交融,其美是主观的,也是客观的。其形式是由内而外奔流出来的他的天性、骨血、气质、审美和才华,植根于他童年的故乡和文化的故乡。这是天地与我并生,万物与我为一的抽象美的意象,令中国传统绘画精神重生。吴冠中是形式美的诗人和舞者,他开辟了中国绘画的新航道,促进了中国传统文化精神审美的复兴。

二、美何为?

美,解放着人的心灵,给人以自由。

美,陪伴着人类超度苦难,给人以精神家园。任何物质欲望都不能满足人类,唯美神可以拯救人类。

但天下之人大都认为美“无用”。科学家,艺术家,哲学家,他们苦苦研究自然、追求真理、探索生命,并非因为有用,有功利而孜孜以求,往往是因为“无用”之大美的吸引而倾心奉献。

实践证明:美,只有在无用、无功利、无我时,才会降临。

美,心通天宇,所志者真与善。求知爱美,人的本能。

杰出的科学家、艺术家、哲学家都高峰相会于美神之地。故大师们把“无用”之美,视为天下万世之真理,没有美就活得不自在,甚至活不成。

人生美感的自由是最大的自由,也是人内心最大的能量。美,会把人类的眼界、心智、心胸从有限引向无限,从限制走向自由,从分别趋于整一,令一切化腐朽为神奇。

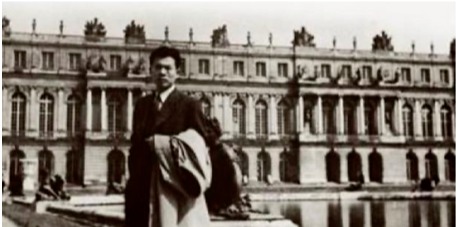

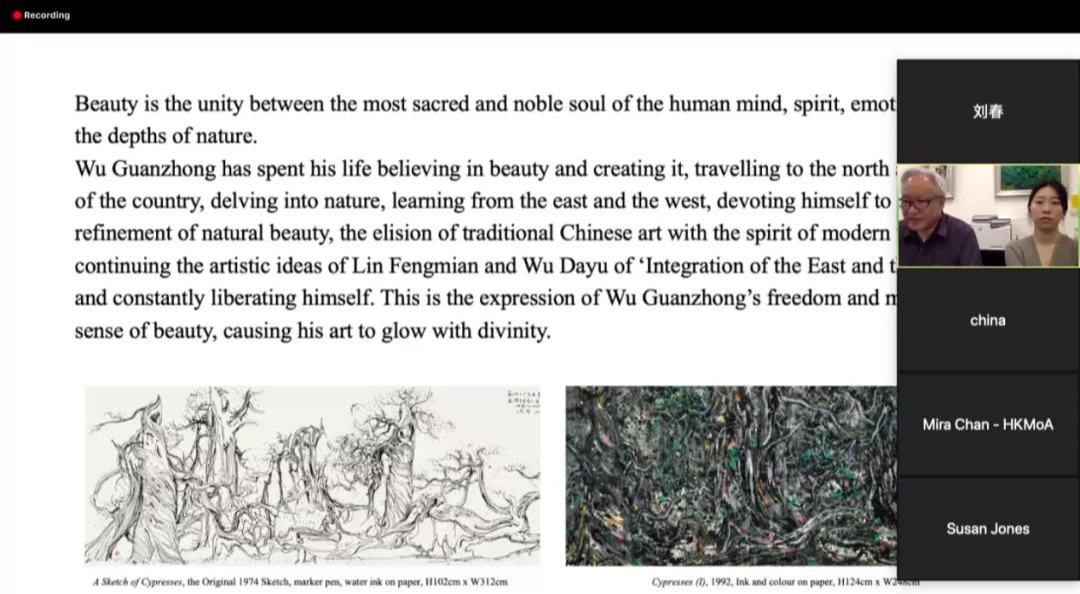

汉柏写生原稿

1974 年作 素描写生 马克笔、毛笔、水墨、宣纸

102cmx312cm

汉柏 1992年作 水墨设色宣纸

124cmx248cm

美,是人类心智、精神、情感中最神圣、最尊贵的灵魂与自然深处的合一。

吴冠中一生信仰美,创造美,踏遍祖国大江南北,深入自然,集东采西,致力于自然美的冶炼,中国传统艺术与西方现代艺术精神的淘洗,延续林风眠、吴大羽“融会中西”的艺术思想,不断解放自己。看《汉柏》,由速写到创作,这是吴冠中自由、壮阔美感的表现,致使他的艺术发出了神性的光芒。

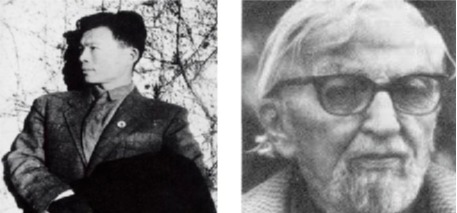

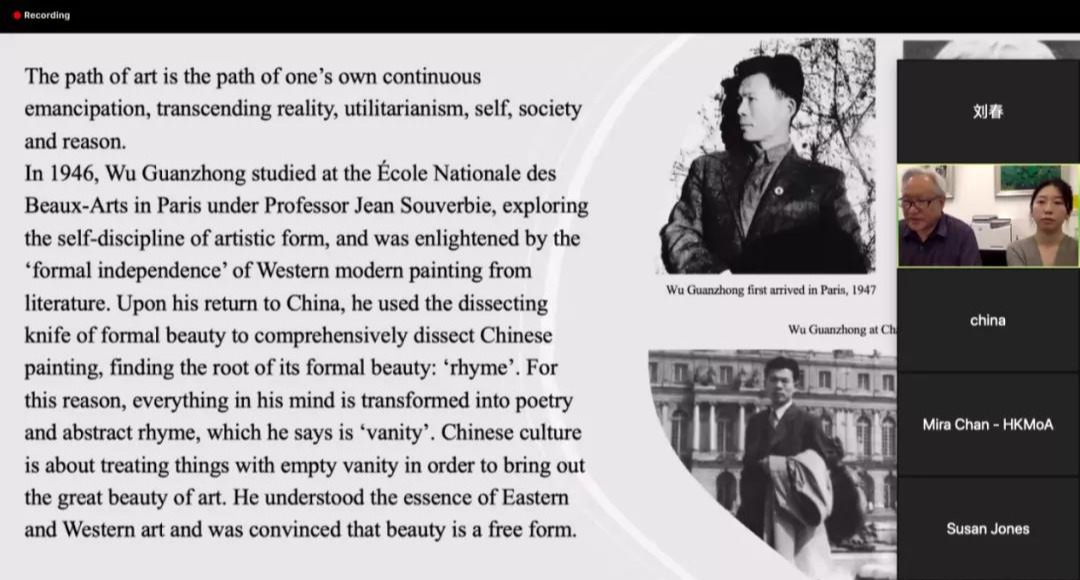

左:吴冠中初到巴黎 1947年

右:苏弗尔皮教授(1891-1981)

吴冠中在凡尔赛宫前 1948年

艺术的道路就是自己不断解放自己、超越现实、超越功利、超越自我、超越社会、超越 理性的道路。

1946年,吴冠中留学巴黎国立美术学院,师从苏弗尔皮教授,探索艺术形式的自律, 得到了西方现代绘画‘形式独立’于文学的启蒙。回国后他用形式美的解剖刀,全面地剖析了中国绘画,找到了中国绘画形式美的根脉:“韵”。为此,万物在他心里都化为深情的诗和抽象的韵,他说那韵其实是“虚”,中国文化讲虚以待物,才会有艺术之大美。他悟到了东西方艺术的精髓,深信美是自由的形式。

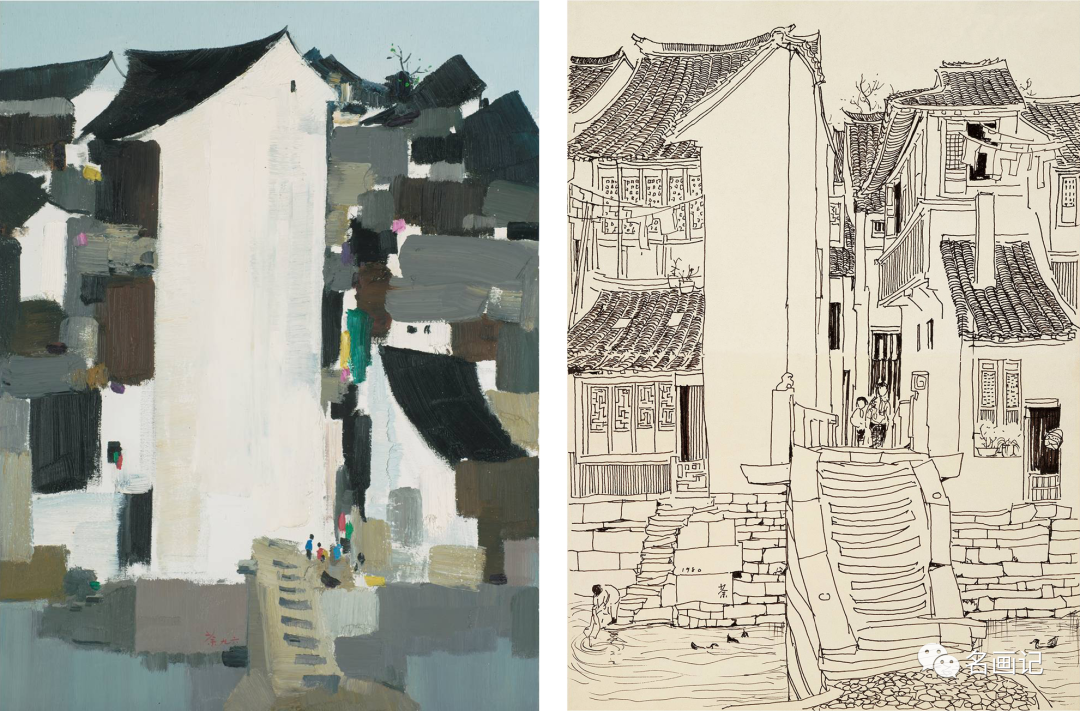

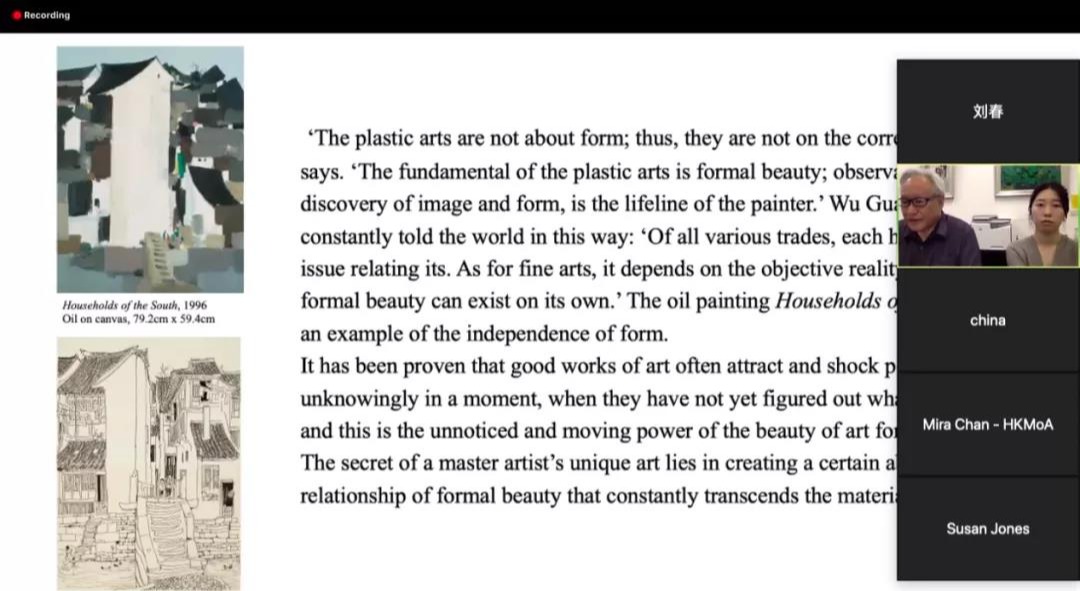

南方人家 1996 南方人家 1980

油画 79.2cm x 59.4cm 素描写生

他说:“造型艺术不讲形式,不务正业。”“造型艺术的根本是形式美,观察发现形象、形式,是画家的生命线。”吴冠中不断地这样告诉世人:“三百六十行,各行有各行关系存亡的大问题。美术有无存在的必要,依赖于形式美能否独立存在的客观实际。”油画《南方人家》是形式独立的例证。

事实证明,好的艺术作品常常在一瞬间,不知道内容是什么的时候,就把人不知不觉吸引和震憾,这是艺术形式美不为人知的动人力量。

艺术大师创造独特艺术的秘密,就在于创造某种形式美的抽象关系,不断超越素材。

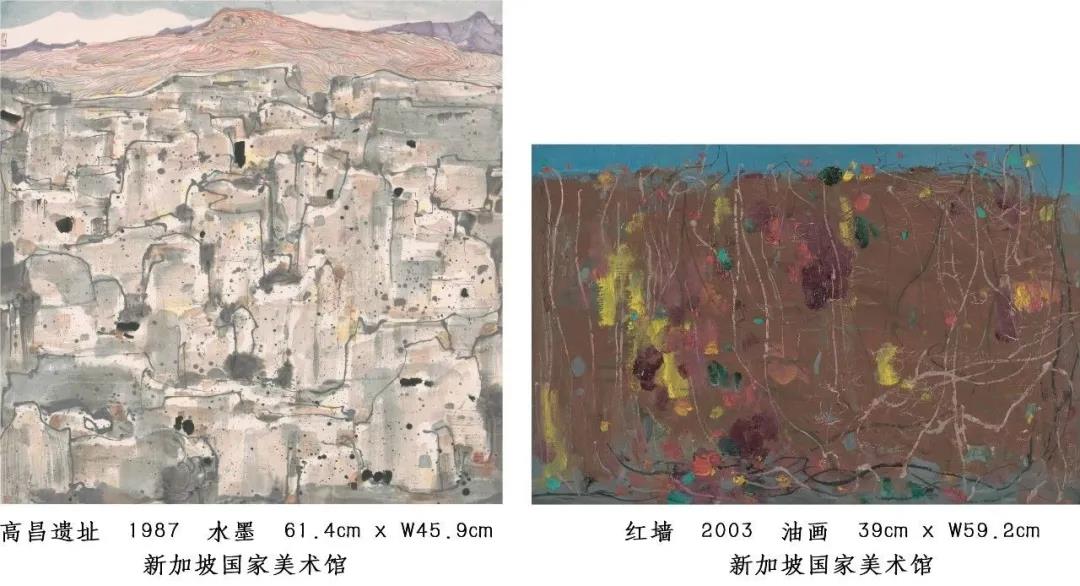

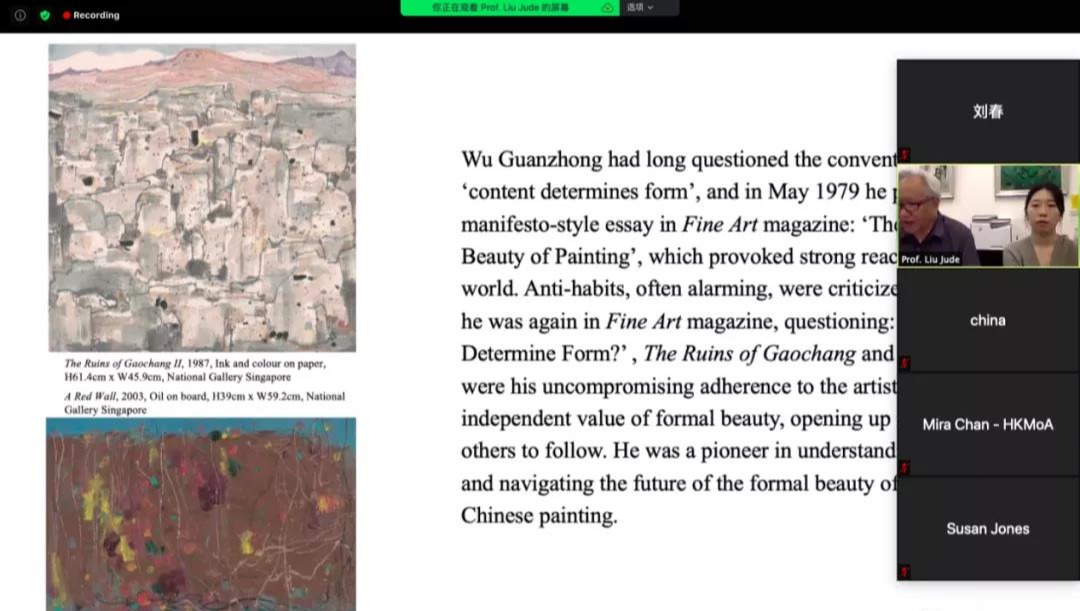

吴冠中对“内容决定形式”的常规,长期质疑,1979年5月在《美术》杂志,他发表了一篇宣言式的文论:《绘画的形式美》,在美术界引起强烈反响。反习惯,往往令人惊慌不安,吴冠中遭批判。1981年他又在《美术》杂志,发出疑问:《内容决定形式?》,《高昌古城》、《红墙》是他对形式美的艺术性和独立价值的忘我坚守,为后来人打开了新思路。他是中国现代绘画形式美的鉴往知来者和领航急先锋。

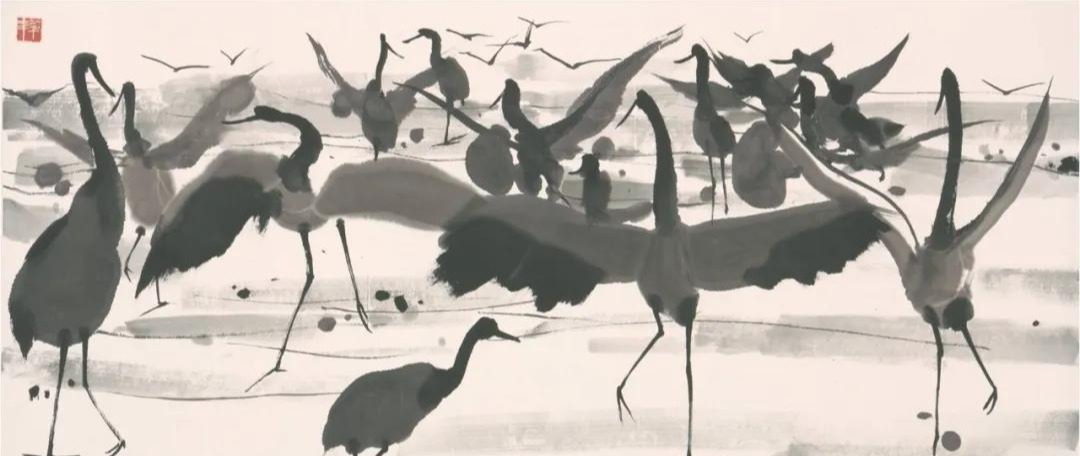

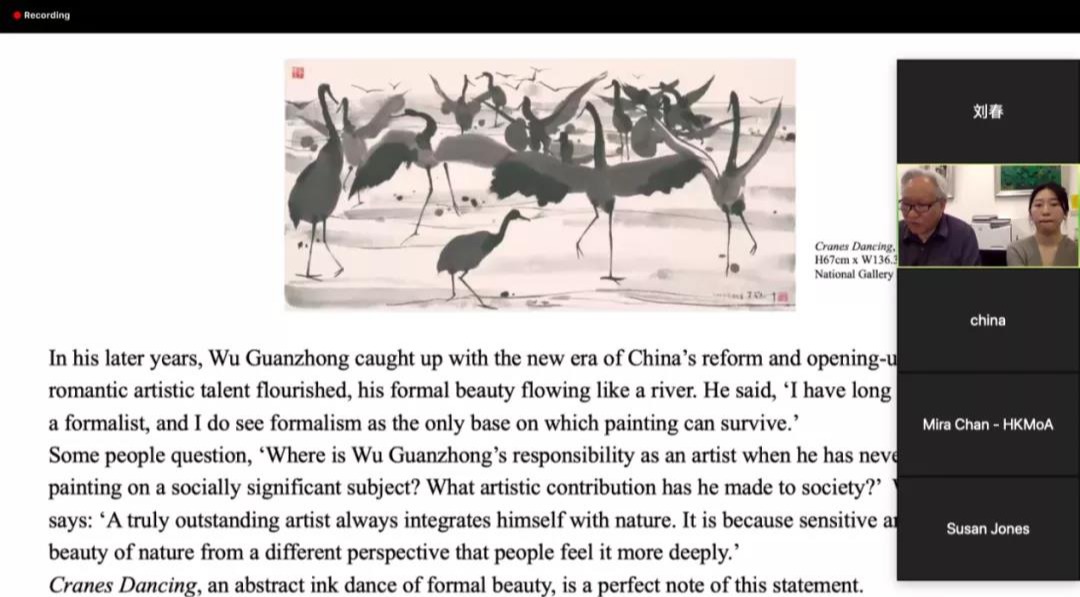

鹤舞 2002 水墨 67cm x 136.3cm

新加坡国家美术馆

晚年,吴冠中赶上了中国改革开放的新时代,他浪漫的艺术才情朝气蓬勃,其形式美一如江河奔流不息。他说:“我长期被批为形式主义者,我确视形式主义为绘画唯一安身立命的基地。”

有人问,吴冠中从来没有创作过社会重大题材的绘画,他的艺术家责任在那里?他对社会有什么艺术贡献?吴冠中说:“真正杰出的艺术家总是将自己和自然融为一体的。正是由于敏感的艺术家从不同视角解释了自然之美,人们才更深一层感受到自然之美。”《鹤舞》, 形式美的抽象墨舞,是这句话的最好注释。

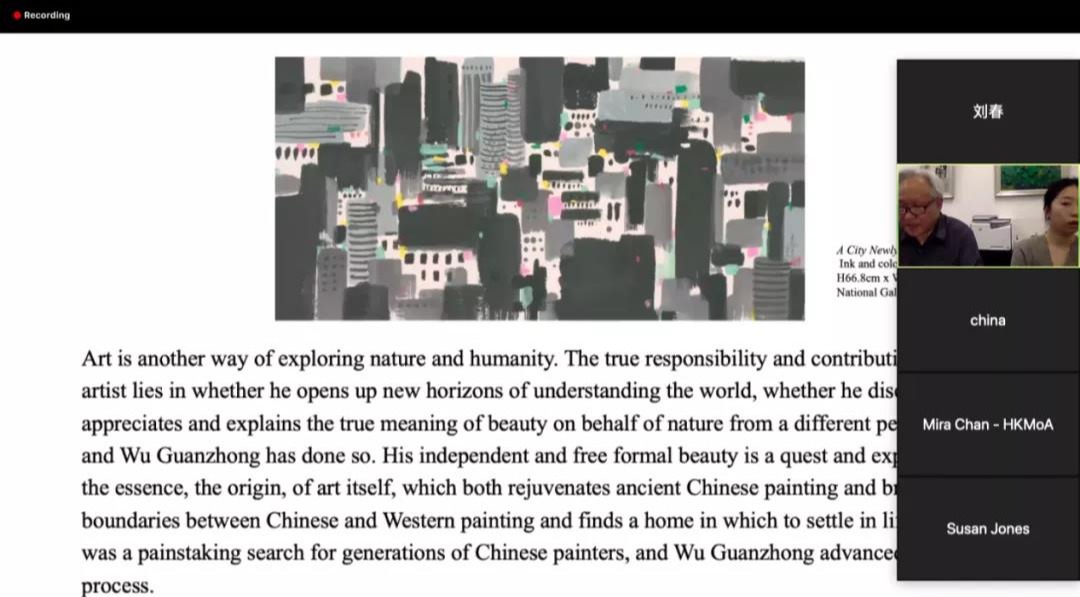

新城 1996 彩墨 H66.8cmxW135.5cm

新加坡国家美术馆

艺术是探索自然和人性的另一条路。艺术家真正的责任和贡献,在于是否开启了新的认识世界的视野,是否从不同的视角,发现、欣赏、解释了代表自然的美的真谛,吴冠中做到了。他独立自由的形式美是对艺术本体、本源、本身的追问和探索,既让中国古老绘画新生, 又打通了中西绘画的界限,并找到了人生安身立命的家园。这是中国几代画家苦苦的追寻, 吴冠中推进了这个进程。

三、美何从?

美,走向未知。

美,没有预设,没有标准,没有中心,没有国王,没有方向。她是以美好的情感去创造美好情感的才能。

美,神秘、自由、无垠、光明、不朽、变幻,她通向未知,处在自然和人性最深处,出现在常知、常理外,有着极大的不确定性、模糊性。温暖而陌生。

吴冠中说:“直觉、错觉最重要”。“艺术家要创作出成功的作品,感情的真挚比脑袋重要!要创作出不朽的作品,就要把感情投入到艺术中去,一句话,就是要忘我!”直觉、错觉、情感、忘我是他作品成功的保证。

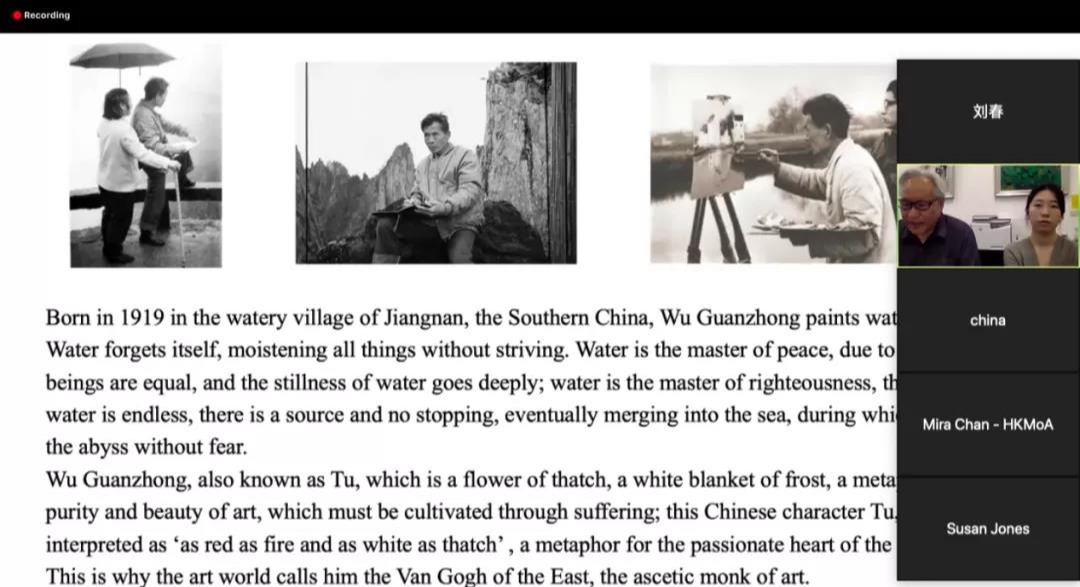

吴冠中写生 1980年代

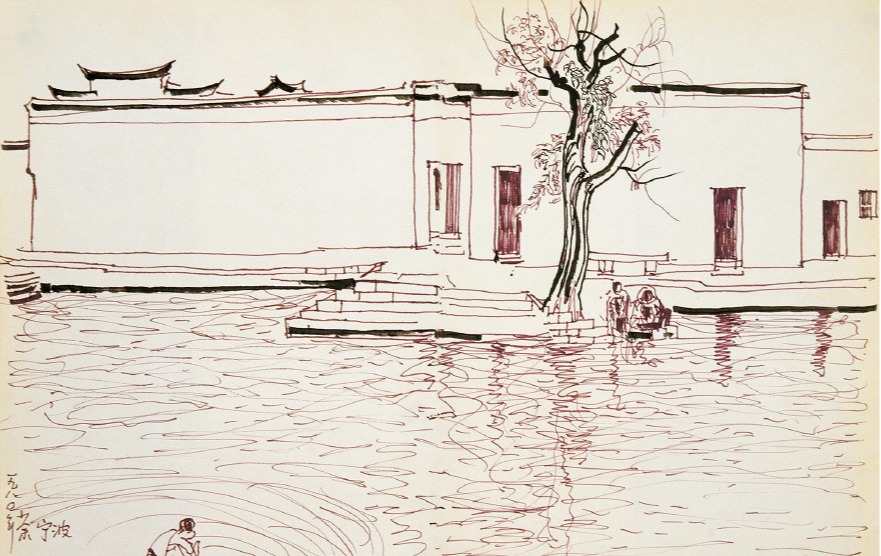

吴冠中1919年出生于中国江南水乡,他画水,尚水。

水,忘我,润万物而不争;水,主平,众生平等,静水流深;水,主正,川流不息,有本有源,不见停歇,最终汇入大海,赴万丈深渊而不惧。

吴冠中字“荼”,“荼”,茅草的花,霜打后白茫茫一片,浩翰无际,喻艺术纯净的至真至美,必经苦难的修炼;“荼”,又称“如火如荼”,谓艺术的赤子之心热烈。故画界称他为东方的梵高,艺术的苦行僧。

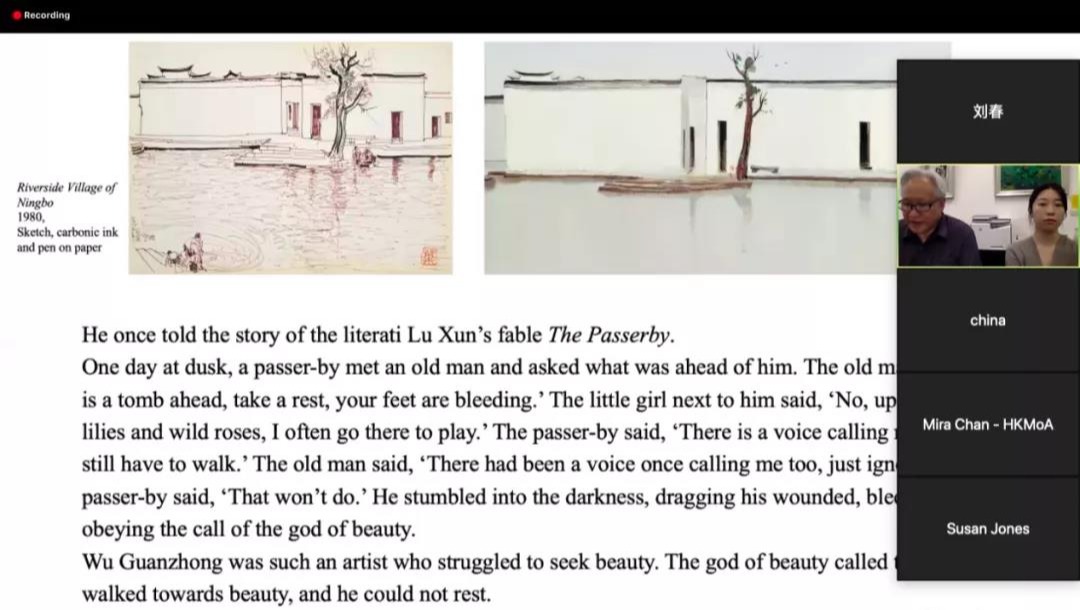

宁波水乡 1980 素描写生

双燕 1994 油画 70cmx140cm

吴冠中曾深情地讲述鲁迅《过客》的故事:

一日黄昏,过客路遇一老人,问‘前面是一个什么所在?’老人说,‘前面是一座坟墓,你息息吧,看你的脚都流血了。’旁边的小女孩说,‘不,前面是百合花和野蔷薇,我经常到那里玩。’过客说,‘前面有一个声音呼唤我,我还得走。’老人说,‘前面有一个声音也呼唤过我,你不理它就行了。’过客说,‘那不行。’他拖着受伤、流血的脚,踉跄地走入黑夜。

吴冠中就是这样一个为寻美而苦行的艺术家,美神呼唤着他,他向美而行,息不下。

他说:“有成就的画家,都有自己的形象世界,也都局限在自己的形象世界里,虽然大都竭力想扩展这个世界。”毕竟每个艺术家生命是有限的,艺术无限。

吴冠中的艺术为继承传统走向新生,给出了最令人惊喜的新的答案,彰显了艺术家独特的、迷人的个性,和艺术的永恒性,成为了中国传统艺术在新时代发扬光大的典范,必昭示后人:

美,永无彼岸,艺术是一条没有终点的路。

美,如繁星,形式多样而光明。

美,奇特,陌生,发自自然和人类心灵最深处。

美,唯在超功利、忘我的状态下现身。

美,是艺术走向未知的谜。

寻美的路,是苦行的路。

研讨会现场

美术档案

《美术档案》是由中央电视台新影制作中心《中国当代画家》组委会主办,伟子主编,先后由四川美术出版社与江西美术出版社出版的大型油画系列丛书。本书旨在从学术的角度对当代油画进行梳理,记录对美术史具有重要意义的油画家与油画作品,并配合全方位的访谈再现艺术家的探索历程。

创刊十年以来,《美术档案》主办、协办了多届全国油画名家写生、采风、展览、交流活动,致力于艺术资源的全面整合。未来《美术档案》将一如既往地以传统纸媒与新媒体相结合的方式,拓展、推动艺术+的更多可能。

提供:绘画系 刘巨德教授

摘编自:美术档案