2023年6月14日,由清华大学医学院“脑机接口”研究团队与美术学院“设计形态学”研究团队共同组织“设计形态学跨学科研讨”微沙龙。本次“微沙龙”由两个团队带头人高小榕教授和邱松教授共同主持,来自清华大学医学院、美术学院的研究生以及北京工业大学曾绍庭老师等共计20余人参加。与会者围绕“面向未来的人机协同研究与创新”主题分享了各自的前沿研究及成果,并进行了深入、热烈的学术探讨和交流。

清华大学医学院室内景观

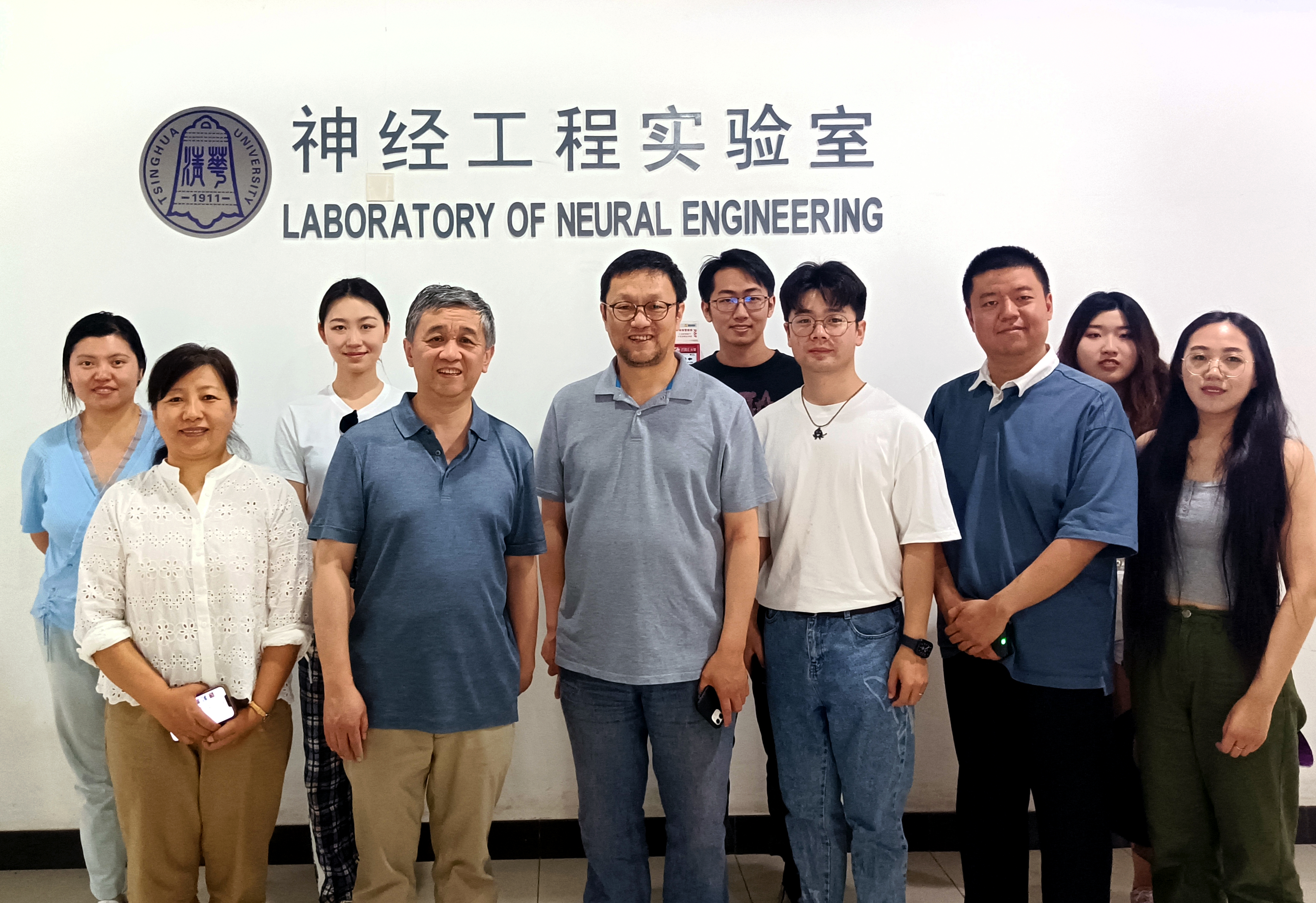

高小榕教授首先邀请邱松教授团队和北工大教师参观了清华大学医学院神经工程实验室,并详细介绍了中国脑机接口研究发展的历史和该研究在清华大学的发展状况。该团队从1998年起在中国率先开展脑机接口研究,其成果处于国际先进水平,已成为国际上活跃的研究队伍。以高教授为核心的研究团队重点研究神经工程学,并在神经工程学下的脑机接口研究,生物医学信号处理研究均取得了丰硕成果。高教授还向大家介绍了典型脑机接口系统的三个部分:信号采集、信号分析和设备控制,以及该系统根据脑信号采集的方式:侵入式和非侵入式脑机接口……

清华大学医学院神经工程实验室中的试验设备

高小榕教授与邱松教授带领的团队一起合影

在高小榕、邱松教授的主持下参会师生展开了热烈讨论

图6 研讨会议程

邱松教授首先以“形态研究和协同创新”作为本次微沙龙的开场内容,为医学院的同学们介绍设计形态学的研究发展进程和主要研究成果,邱松表示,或许基础研究不能很快地产生炫酷的设计、时尚的热点,但它的影响是持续性的,有可能产生更前沿的成果。演讲结束后,他与同学们进行了热烈讨论,并解答了同学们对设计形态学方面的疑惑。

邱松教授在做主题演讲

九游网页版登录入口,九游(中国)博士生杨柳分享了题为《跨界质可变形结构与创新设计》的研究成果,以及她在麻省理工学院访问期间参与的人机交互交叉学科设计项目。硕士毕业生赵志龙介绍了其毕业研究课题《基于脑机接口技术的形态认知研究与设计应用》,并分享了他在脑机接口技术和设计形态学上的研究与创新成果。

赵志龙在讲述其课题的研究过程

接下来,清华大学医学院生物医学工程的黄常兴同学以“视觉追踪脑机接口”为主题,向与会师生介绍了视觉追踪脑机接口的实现方法,并展示了光标移动任务的实验效果,以及基于视觉追踪脑机接口的绘画和游戏应用的设计过程。硕士毕业生郑家瀚以“稳态视觉诱发电位脑机接口的一站式软件系统平台”为题,展示了一款先进的脑机接口软件平台,它简化了复杂的数据处理流程,并使首次使用者能够迅速实现高速信息传输。此外,这项研究首次揭示了脑机接口如何影响人的感知心理。无论在医疗、科研还是娱乐等领域,这款个性化且易于调节的软件都能满足各种应用需求,并已得到广泛的好评。

在讨论交流环节,同学们积极参与这场跨学科的微沙龙研讨会讨论交流,美术学院和医学院的同学们都积极对关于“面对人与机器协同未来的拓展与探索”这一主题发言并分享参会心得体验:赵志龙同学认为脑机接口技术在艺术设计领域的交叉机会是很值得探索的,设计师进入到前沿的技术研究领域中如何提供设计价值是需要持续思考的一个问题。郑家瀚同学表示大脑至今仍然存在着许多的不确定性,而我们的研究常常针对如何在信息的海洋中获取并利用确定的方面,这就是我们所谓的信噪比,参与了这次与邱老师团队合作的微沙龙后,我们意识到还没有真正掌握并且善用,这是值得深入探讨的问题,也只有这种跨领域交流,才能有这种思维的拓展与碰撞。杨柳博士非常期待更多的交叉学科分享交流,用去学科化的视角来不断充实知识图谱。黄常兴同学认为学习到了设计形态学的相关知识,发现学科之间的相互联系,对后续的应用设计有指导意义。

高小榕教授在做总结性发言

讨论会中,与会者对高教授之前提出的“人脑思维的扩展”和邱教授之前提出的“设计形态学”产生了奇妙的碰撞火花。与会者认为,机器的存储和运算能力方面,要积极配合人脑的思维与创新能力,将以脑机协同的形式开创一个新的未来,同时,依靠设计思维实现跨学科的协同创新,为人与机器协同的未来共同努力以带来更多具有价值和意义的科研成果。

赵世龙的毕业设计“第三只眼”

(图、文:美术学院基础教研室、医学院神经工程实验室)